Auf Einladung von Prof. Dr. Aaron Langenfeld, Rektor der Theologischen Fakultät Paderborn, und Prof. Dr. Birgitt Riegraf, Präsidentin der Universität Paderborn, war die Gastvorlesung realisiert worden. Rektor Langefeld begrüßte die Gäste auch im Namen von Präsidentin Riegraf. Er sei sehr froh darüber, dass Professorin Weßels der Einladung gefolgt sei, denn die Theologische Fakultät Paderborn befasse sich in diesem Jahr intensiv mit den Möglichkeiten und Grenzen von KI in Lehre und Forschung, um neue Impulse zu ihrem produktiven Einsatz zu erhalten. Fragen rund um das Thema KI wurden bereits im Rahmen des Dies Academicus im Januar diskutiert, aber auch durch die Schulen im Rahmen der SchülerUni.Theologie an die Fakultät herangetragen. Wir müssen uns mit der Frage auseinandersetzen, wie sich die Menschen und die Gesellschaft mit der KI weiterentwickeln werden und welche Beiträge die Theologie und Philosophie dazu leisten können“, so der Rektor.

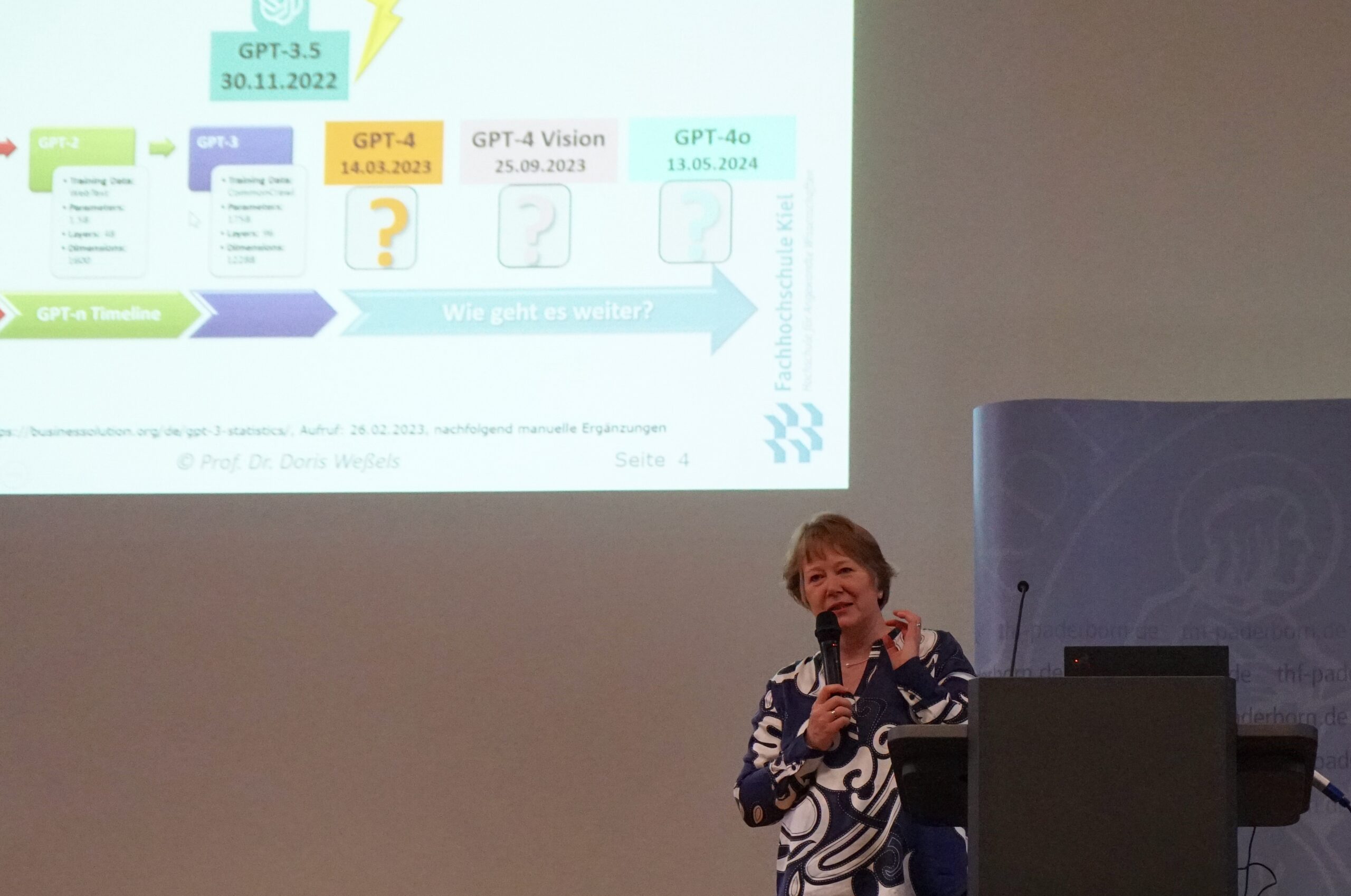

„Es ist sehr reizvoll, als Mathematikerin in eine Theologische Fakultät eingeladen zu werden“ bedankte sich Professorin Weßels, um dann das Publikum mit auf eine rasante Reise in die Welt der KI in Forschung und Lehre, ihre Funktionsweisen, Chancen, Grenzen und Konsequenzen zu nehmen. „Universitäten haben den Status von Wissensmonopolisten verloren“, so die Mathematikerin. Sie verhielten sich in der schnelllebigen Realität seit der Veröffentlichung der ersten KIs aber immer noch wie behäbige Tanker, die aus der Zeit gefallen seien. „Wir müssen in den Universitäten kritische Digitalkompetenz, Neugier, Spieltrieb und Mut im Umgang mit und der Nutzung von KI ausbilden“, ist sie sich sicher.

Generell laute die Frage nicht mehr „Was kann KI?“, sondern „Was kann sie eigentlich nicht?“ Die Entwicklung von Apps und Bots für das Lernen und Lehren sei ein rasanter Wachstumsmarkt, der viele Möglichkeiten biete. Man dürfe aber nicht vergessen, was sprach- und textbasierte Chatbots wie ChatGPT eigentlich seien, nämlich Software, die darauf trainiert wurde, Text zu generieren. Die Perfektionierung des ‚Würfelns von Wortsilben‘ und der Spiegelung menschlichen Verhaltens hätten Chatbots zu funktionsstarken Diskussionspartnern für Forschende oder zu absolut gelassenen Lehrmeistern entwickelt. Wichtig sei es, die Grenzen der Systeme wie Halluzinieren, Verzerren oder Alignment zu kennen und die Ergebnisse kritisch zu prüfen. Und sich auf die eigenen Stärken als Mensch zu besinnen, um daraus sinnvolle, aber auch ethisch vertretbare Nutzungsmöglichkeiten für die KI abzuleiten. Schon jetzt zeige der Einsatz von sozialen Robotern gegen Einsamkeit und Zweisamkeit und Beziehungen zu KI-‚Menschen‘, dass die Wissenschaft darüber nachdenken müsse, was uns als Menschen ausmacht und von der künstlichen Intelligenz unterscheidet.

In der regen Diskussion im Anschluss an die Vorlesung kamen Themen wie die Folgen der KI für die eigene Autorschaft ebenso zur Sprache wie neue Formate für Prüfungen oder schriftliche Abschlussarbeiten, die die KI sinnvoll miteinbeziehen anstatt sie zu verbieten. Das Auditorum dankte Professorin Weßels mit stürmischem Applaus für ihre spannende und für die konstruktive Auseinandersetzung mit KI Mut machende Vorlesung.

Prof. Dr. Doris Weßels, Wirtschaftsinformatikerin von der FH Kiel, forscht seit vielen Jahren einschlägig als Computerlingiustin zur Entwicklung von KI im Bildungskontext. Im Rahmen des BMBF-geförderten Pilotprojektes KI-Campus ist sie Initiatorin der Themengruppe KI und Academic Writing im KI-ExpertLab Hochschullehre. Seit 2021 leitet sie das vom Land Schleswig-Holstein geförderte Forschungsprojekt „Das akademische Schreiben von Studierenden im Zeitalter KI: Explorative Pilotstudie an Hochschulen in Schleswig-Holstein“, das zur Gründung des Kompetenzzentrums Schreiben lehren und lernen mit Künstlicher Intelligenz geführt hat.